AIの歴史

人工知能60年の発展と日本への影響

はじめに

人工知能(AI)は今や私たちの日常生活に欠かせない技術となりました。スマートフォンの音声アシスタントから自動運転車、医療診断支援まで、AIは様々な分野で活用されています。しかし、AIの歴史は意外にも古く、1950年代にまで遡ります。

本記事では、AIの誕生から現在の第3次AIブームまで、60年以上にわたる人工知能の発展史を詳しく解説します。特に日本のAI研究の貢献と課題についても焦点を当て、未来への展望まで包括的にご紹介します。

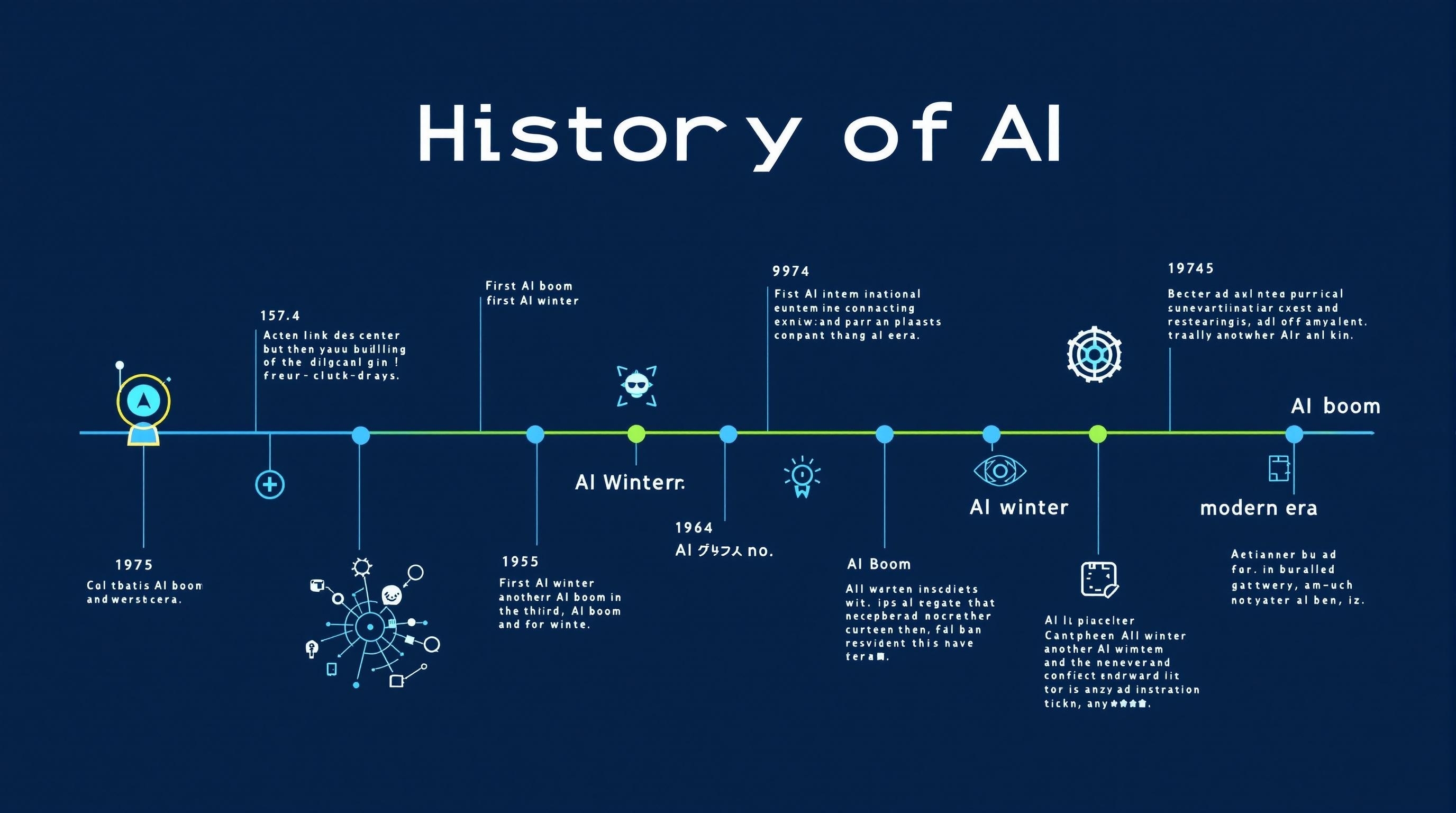

AIの歴史タイムライン

AIの発展における主要な時代区分とその特徴

AI(人工知能)とは

定義と概念

AI(人工知能)とは、人間の知能を模倣し、学習・推論・判断・認識などの能力をコンピュータ上で実現する技術のことを指します。

- 学習能力:データから知識を獲得

- 推論能力:論理的な思考プロセス

- 認識能力:画像、音声、言語の理解

- 判断能力:状況に応じた最適な選択

現在の活用分野

自動運転

医療診断

音声認識

検索エンジン

1950年-1960年:AIの誕生

AI創始者たち

AIの父と呼ばれるアラン・チューリング(左)とジョン・マッカーシー(右)

1950年:AI概念の誕生

イギリスの数学者アラン・チューリングが論文「計算する機械と知性」を発表。「機械は考えることができるか?」という根本的な問いを提起しました。

チューリングテスト

機械が人間と区別がつかないほど知的な会話ができるかを判定するテスト。現在でもAIの知能レベルを測る重要な指標として使われています。

1956年:「人工知能」命名

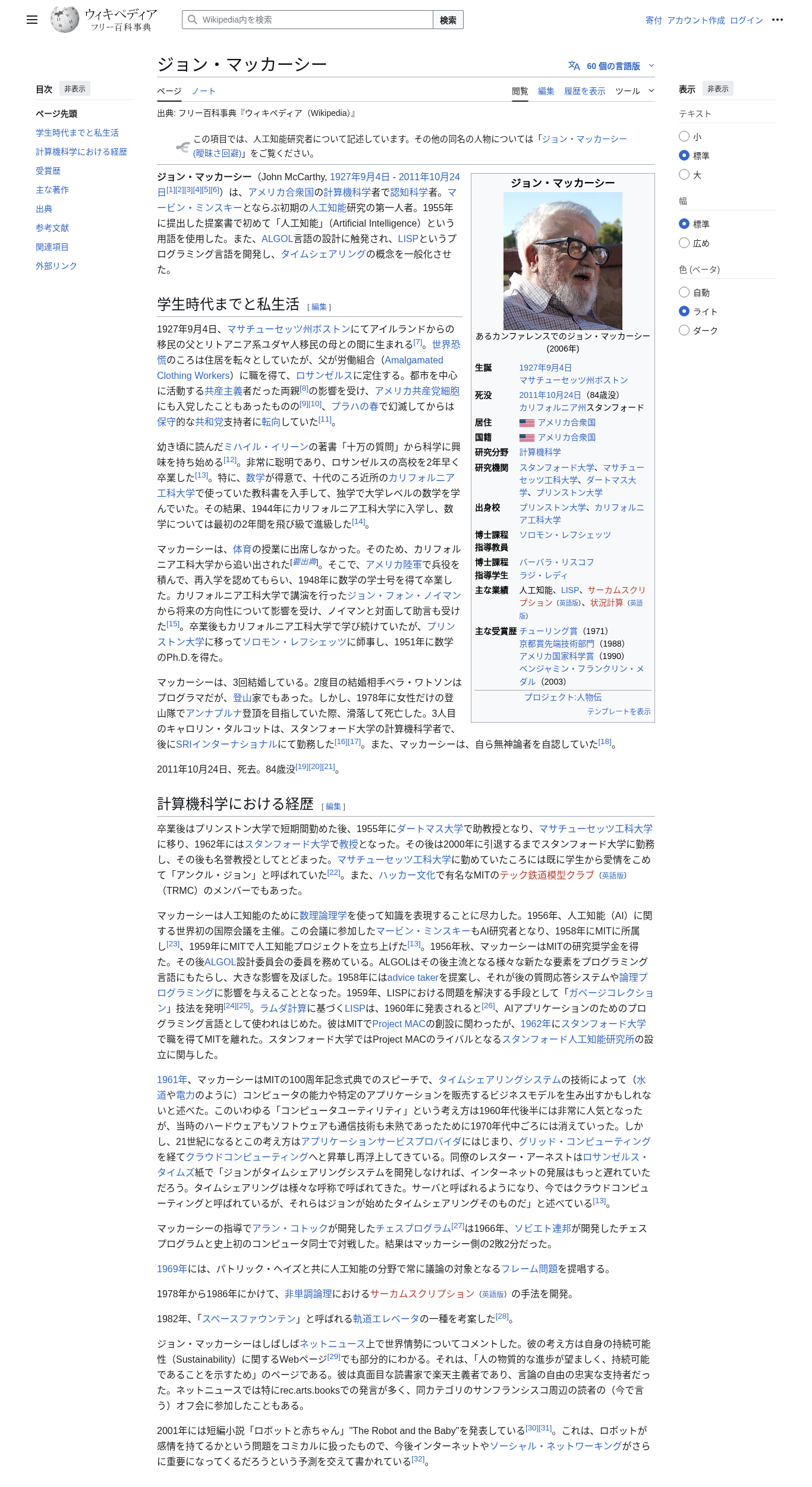

アメリカのダートマス大学で開催されたダートマス会議で、ジョン・マッカーシーが「人工知能(Artificial Intelligence)」という用語を初めて使用しました。

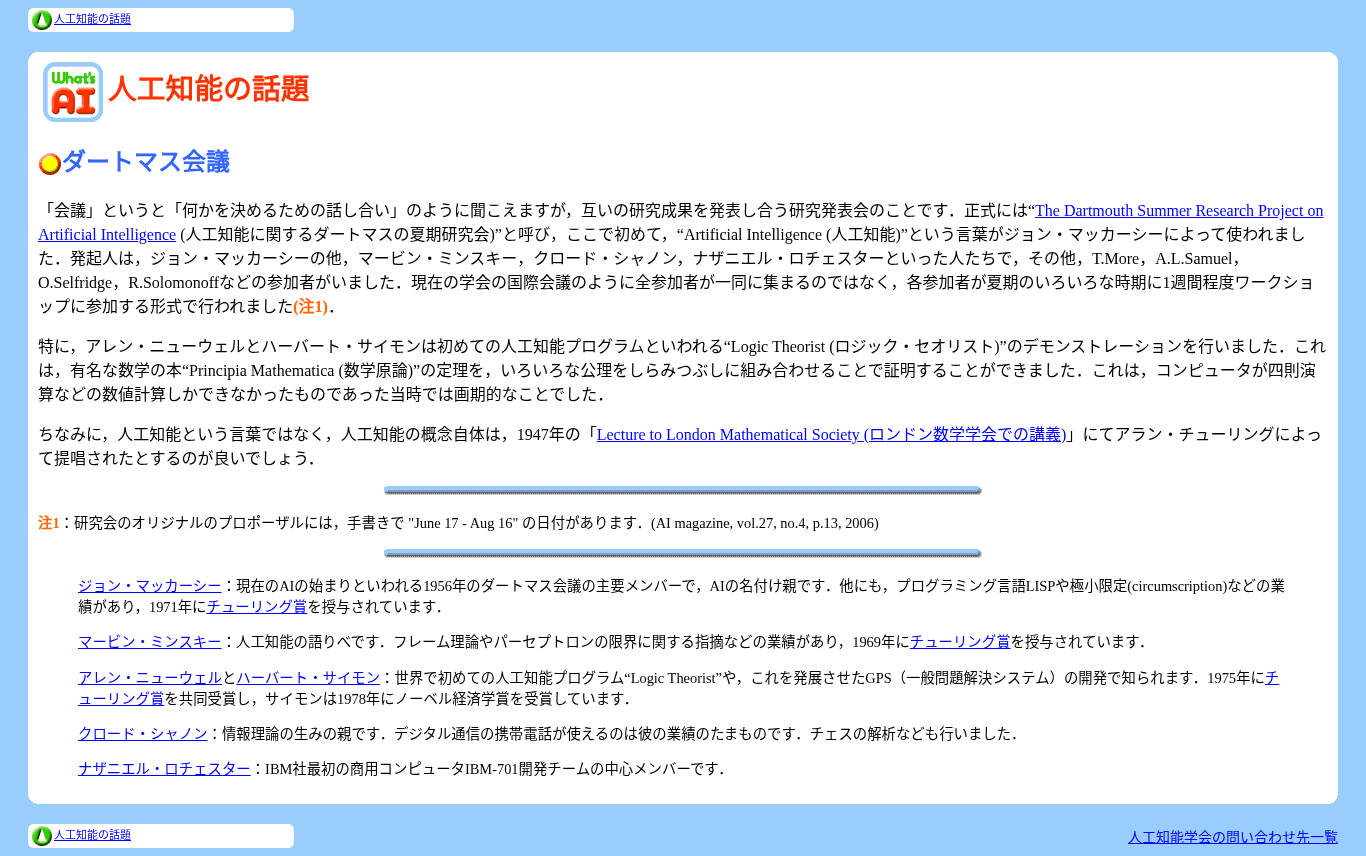

ダートマス会議の意義

この会議がAI研究分野の正式な始まりとされ、マービン・ミンスキー、クロード・シャノンなど著名な研究者が参加しました。

ダートマス会議に関する詳細情報

日本人工知能学会によるダートマス会議の詳細解説

1960年-1974年:第1次AIブーム~探索と推論~

探索技術

目的となる条件を、解き方のパターンを場合分けして探し出していく技術。迷路の解法や囲碁・将棋のゲームAIに応用されました。

推論技術

人間が思考する過程を記号で表現し、実行していく技術。論理的な推論プロセスをコンピュータで実現しました。

自然言語処理

人間の言語をコンピュータに理解させる技術。1966年にはELIZAという対話プログラムが開発されました。

注目の技術:ELIZA(1966年)

マサチューセッツ工科大学のジョセフ・ワイゼンバウム氏によって開発された世界初の自然言語処理プログラム。現在のSiriやAlexa等のAIアシスタントの起源とされています。

- 特定のキーワードに反応して回答

- 精神科医の対話スタイルを模倣

- 人間との自然な対話を実現

ELIZAの会話例

人間: 「私は悲しいです」

ELIZA: 「なぜ悲しいのですか?」

人間: 「仕事がうまくいきません」

ELIZA: 「仕事について詳しく教えてください」

1974年-1980年:第1回冬の時代

AIの限界が明らかに

技術的限界

- 複雑な現実世界の問題に対応できない

- コンピュータの処理能力不足

- メモリ容量の制約

- プログラミング技術の未熟さ

社会的影響

- 研究資金の削減

- AI研究への興味の低下

- 「おもちゃの問題」との批判

- 期待と現実のギャップ

「おもちゃの問題(トイ・プロブレム)」

当時のAIは迷路の解法や簡単な定理の証明など、限定的で単純な問題しか解けませんでした。これらは「おもちゃの問題」と呼ばれ、実用性に疑問が持たれました。

1980年-1987年:第2次AIブーム~エキスパートシステム~

エキスパートシステムとは

特定分野の専門家の知識をコンピュータに組み込み、専門家のように推論・判断を行うシステム。第2次AIブームの中核技術でした。

仕組み

- 専門家の知識をルールとしてデータベース化

- 入力された情報を分析

- ルールに基づいて推論を実行

- 専門家レベルの回答を出力

応用分野

- 医療診断支援システム

- 金融投資アドバイザー

- 製造業の品質管理

- 法律相談システム

重要な技術革新

1984年:Cycプロジェクト

一般常識をデータベース化し、人間と同等の推論システム構築を目指したプロジェクト。常識に基づいた推論を可能にしました。

1986年:誤差逆伝播法

ニューラルネットワークの学習アルゴリズム「バックプロパゲーション」が発表。現在のディープラーニングの基礎となった重要な技術です。

日本の5Gプロジェクト

日本政府が推進した第五世代コンピュータプロジェクト(1982-1992年)。約540億円の国家プロジェクトとして注目を集めました。

1987年-1993年:第2回冬の時代

エキスパートシステムの限界

- 知識獲得のボトルネック:専門知識を手動でコンピュータに入力する作業が膨大

- 保守の困難さ:ルールの追加・修正が複雑で時間がかかる

- 例外処理の限界:想定外の状況に対応できない

- 矛盾への対処:ルール間の矛盾を解決する仕組みが不十分

日本の5Gプロジェクト終了

1992年に日本の第五世代コンピュータプロジェクトが終了。10年間で約540億円を投じたものの、期待された成果を得られませんでした。

終了の要因

- 膨大な知識の手動記述が現実的でない

- ハードウェア技術の進歩に対する過度な期待

- 基礎研究よりも応用に偏重した開発方針

1993年-現在:第3次AIブーム~機械学習とディープラーニング~

現代AIの象徴:ChatGPT、深層学習、ニューラルネットワーク

ビッグデータ

インターネットの普及により膨大なデータが蓄積可能になりました。

- Volume(量)

- Variety(多様性)

- Velocity(速度)

機械学習

データから自動的にパターンを学習し、予測や判断を行う技術。

- 教師あり学習

- 教師なし学習

- 強化学習

ディープラーニング

多層ニューラルネットワークを用いた高度な学習技術。

- 画像認識

- 音声認識

- 自然言語処理

主要な技術マイルストーン

1997年

IBMのディープブルーがチェス世界王者に勝利

2006年

ジェフリー・ヒントンがディープラーニングを提唱

2012年

AlexNetが画像認識コンテストで圧勝

2016年

AlphaGoが囲碁世界王者に勝利

2020年代:生成AIの時代

ChatGPTの登場

2022年11月にOpenAIがリリースしたChatGPTは、わずか2ヶ月で1億ユーザーを獲得し、AI技術の民主化を実現しました。

ChatGPTの特徴

- 自然な日本語での対話が可能

- 文章作成、翻訳、要約などの支援

- プログラミングコードの生成

- 創作活動のサポート

GPTシリーズの進化

GPT-1(2018年): 1.17億パラメータ

GPT-2(2019年): 15億パラメータ

GPT-3(2020年): 1750億パラメータ

GPT-4(2023年): 推定1兆パラメータ以上

その他の生成AI

画像生成AI

- DALL-E 2:テキストから高品質な画像を生成

- Midjourney:芸術的な画像生成が得意

- Stable Diffusion:オープンソースの画像生成モデル

音声・音楽生成AI

- ElevenLabs:リアルな音声合成

- AIVA:AI作曲システム

- Jukebox:歌詞付き楽曲の生成

動画生成AI

- Runway ML:動画編集・生成ツール

- Synthesia:AIアバターによる動画作成

- Pika Labs:テキストから動画を生成

日本のAI研究史

日本のAI研究:伝統と革新の融合

第五世代コンピュータプロジェクト

期間:1982年-1992年(10年間)

予算:約540億円

主管:通商産業省(現・経済産業省)

プロジェクトの目標

- 論理プログラミング言語Prologの推進

- 並列処理による高速化

- 知識ベースシステムの構築

- 人工知能専用ハードウェアの開発

成果と課題

並列処理技術やソフトウェア工学の分野で成果を上げたものの、当初目標としていた革新的なAIシステムの実現には至りませんでした。しかし、日本のコンピュータ科学分野の基盤整備に大きく貢献しました。

現代の日本AI研究

理化学研究所(RIKEN)

富岳スーパーコンピュータを活用したAI研究で世界をリード。深層学習の高速化研究で注目を集めています。

産業技術総合研究所(AIST)

人工知能技術コンソーシアムを運営し、産学連携によるAI技術開発を推進しています。

東京大学・松尾研究室

松尾豊教授率いる研究室は、日本のディープラーニング研究の中心的存在として活動しています。

日本ディープラーニング協会

G検定・E資格の運営を通じて、AI人材の育成と技術普及に貢献しています。

AI創始者ジョン・マッカーシーの詳細情報

AI創始者ジョン・マッカーシーの生涯と功績

現在のAI課題と将来展望

現在の課題

ブラックボックス問題

AIがどのような推論プロセスで結論に至ったかが不明で、判断根拠の説明が困難です。医療や金融など重要な意思決定分野での活用に課題があります。

バイアスと公平性

学習データに含まれる偏見がAIの判断に影響し、差別的な結果を生む可能性があります。多様性を考慮したデータセット構築が重要です。

プライバシーとセキュリティ

大量の個人データを利用するAIシステムにおいて、プライバシー保護とセキュリティの確保が重要な課題となっています。

雇用への影響

AI技術の進歩により、多くの職種で自動化が進み、雇用構造の変化が予想されます。リスキリングの重要性が高まっています。

将来展望

AGI(汎用人工知能)への道

人間と同等の知的能力を持つ汎用人工知能の実現が研究目標の一つです。多くの専門家は2030年代から2040年代の実現を予想しています。

マルチモーダルAI

テキスト、画像、音声、動画を統合的に理解・生成できるAIシステムの発展により、より自然で包括的なAI体験が可能になります。

量子AI

量子コンピュータとAIの融合により、従来不可能だった複雑な問題の解決が期待されます。創薬や気候変動対策への応用が注目されています。

AI民主化の進展

ノーコード・ローコードAI開発ツールの普及により、専門知識がなくてもAIを活用できる環境が整備されつつあります。

第3次AIブームは終わるのか?

過去のブーム終了要因

- 第1次ブーム:技術的限界と現実問題への対応不足

- 第2次ブーム:知識獲得のボトルネックと維持コスト

- 共通要因:期待と現実のギャップ

現在の状況は過去と異なる

- 実用化の進展:日常生活での実際の活用

- 経済効果:明確なROIと市場価値

- 技術基盤:クラウド、GPU、ビッグデータの成熟

- 投資規模:過去を大幅に上回る資金流入

専門家の見解

多くの専門家は、第3次AIブームは過去のブームとは本質的に異なり、技術的成熟度と実用性の観点から持続的な発展を続けると予想しています。ただし、一時的な調整期間や新たな課題への対応は必要とされています。

まとめ

AIの歴史から学ぶこと

- 技術の発展は直線的ではなく、ブームと停滞を繰り返す

- 期待値の管理と現実的な目標設定の重要性

- 基礎研究と応用研究のバランスの必要性

- 社会実装には技術以外の要素も重要

これからのAI社会

- AIとの共存社会の実現

- 倫理的AIの開発と運用

- AI教育の普及と人材育成

- 国際協力による持続可能な発展

AIの歴史は人類の知的探求の歴史でもあります。

過去から学び、未来に向けて責任あるAI社会を構築していくことが、

私たち一人ひとりに求められています。